por: Silvia Rodríguez- Collazo (*)

En estos días hemos asistido a cruces de opiniones y discusiones públicas acerca del contenido de la a Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029 que se encuentra a consideración del Poder Legislativo desde principios del mes de setiembre.

Una parte de los debates estuvo relacionada, por un lado, con la consistencia del marco macroeconómico que sustenta la trayectoria estimada de los ingresos públicos para el presente periodo de gobierno y, por otro lado, con la evaluación de los cambios en la regla fiscal y en las medidas propuestas por el gobierno para fortalecer la institucionalidad fiscal.

El factor común de algunas de las controversias planteadas es la evaluación de los riesgos fiscales que están detrás de las proyecciones oficiales. A esto se han sumado las opiniones vertidas por el Consejo Fiscal Asesor (CFA), que en cumplimiento de los cometidos establecidos en la normativa vigente ha presentado su informe semestral.

Las previsiones de crecimiento del PIB constituyen una parte importante de la propuesta presupuestal, en la medida en que de ellas se desprenden las estimaciones de los recursos fiscales adicionales con que, previsiblemente, contaría el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tanto para atender los gastos proyectados, como para asegurar la sostenibilidad del endeudamiento público.

La relevancia de este tema requiere, por cierto, un análisis cuidadoso que evalúe los supuestos que sirven de base para las asignaciones presupuestales, en la medida en que, de la pertinencia de los mismos, unida a los cambios que se propone introducir en la regla fiscal vigente, depende la matriz de riesgos fiscales y financieros que deberá enfrentar la actual conducción económica en el transcurso de los próximos cinco años.

A efectos de abordar de manera ordenada las implicaciones de estas cuestiones se plantean, a continuación, algunas preguntas orientadoras que ayudan a ordenar el análisis y a evaluar la pertinencia de algunas críticas que se han formulado, recientemente, sobre la consistencia de las propuestas oficiales.

¿El crecimiento promedio del PIB quinquenio anterior es un buen predictor de la expansión del nivel de actividad para los próximos cinco años?

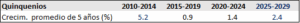

Cuadro 1: Crecimiento promedio quinquenal del PIB 2010-2024 y proyecciones 2025-2029

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU

La información que se presenta en el Cuadro 1 permite dar cuenta el desempeño predictivo de proyecciones quinquenales del crecimiento elaboradas a partir de las tasas de crecimiento promedio de los 5 años previos.

Durante el período 2010-2014, el crecimiento económico promedio anual fue del 5,2%, pero en el quinquenio siguiente (2015-2019), la expansión del PIB se enlenteció considerablemente, de tal forma que la economía se expandió en promedio a una tasa anual apenas inferior al 1%, o sea un quinto de lo acontecido en el quinquenio inmediato anterior. En este caso, el error de predicción sería de una magnitud muy importante (en concreto de 4,3 puntos porcentuales).

A pesar de la ocurrencia de eventos negativos significativos, como la pandemia y la sequía que afectó al país en 2023, entre los años 2020 y 2024 la economía uruguaya se expandió en promedio medio punto porcentual por encima de lo registrado en los cinco años anteriores. Parece razonable conjeturar, no obstante, que, si estos dos eventos no hubieran tenido lugar, el desvío respecto al crecimiento correspondiente al quinquenio previo, quizás no sería de la magnitud referida a la comparación anterior, por lo que podría haberse ubicado, largamente, por encima del 0,5%.

Por ende, al proyectar el crecimiento promedio de 2025-2029 en el 2,4% promedio anual, o sea un punto porcentual por encima de la expansión del PIB en el quinquenio anterior, difícilmente, pueda afirmarse que las previsiones oficiales son optimistas o pesimistas. A la luz de la historia reciente, lo que sí podría afirmarse es que el promedio del crecimiento del PIB correspondiente a los cinco años previos, difícilmente, pueda considerarse como un predictor adecuado del comportamiento del PIB para el siguiente quinquenio.

¿Los procedimientos que utilizan habitualmente los analistas para elaborar sus predicciones de crecimiento a corto plazo resultan adecuados para pronosticar la trayectoria del PIB a medio y largo plazo?

Los expertos en el seguimiento macroeconómico de corto plazo de la economía uruguaya suelen utilizar modelos estadístico-econométricos para realizar las estimaciones de crecimiento del PIB para horizontes temporales que no suelen ir más allá de 2 años. En la actualidad, las proyecciones que aportan los analistas que informan a la Encuesta Selectiva del Banco Central del Uruguay incluyen pronósticos para los años 2025 y 2026. Las últimas cifras disponibles que surgen de este relevamiento indican que la mediana de las respuestas de los expertos sobre el crecimiento del PIB para 2025 se ubica en 2,5%, mientras que la del próximo año se encuentra en el 2%. En promedio, las proyecciones de los analistas no parecen discrepar de manera notoria con las proyecciones utilizadas por el MEF para hacer la programación macroeconómica y fiscal.

Cuando se trata de hacer proyecciones del crecimiento del PIB a más de dos años, los expertos suelen recurrir a técnicas especialmente diseñadas para hacer estimaciones a medio y largo plazo. Esto se encuentra reconocido en el propio diseño de la metodología que utiliza el MEF para determinar la posición cíclica insumo fundamental para la estimación del denominado Resultado Fiscal Estructural, y concomitantemente se estima la tasa de crecimiento potencial. Los últimos reportes del Comité de Expertos, que asesora al MEF en esta materia, indican que la mediana de la tasa anual de crecimiento potencial del PIB reportada se ubica próxima al 2,3%, claramente, por encima del crecimiento promedio del PIB registrado en el quinquenio anterior.

La evidencia empírica parece indicar que, tanto las proyecciones de los expertos relevadas regularmente por el Banco Central del Uruguay, como las estimaciones de crecimiento potencial de la economía uruguaya que surge de los aportes del Comité de Expertos, se encuentran en línea con lo proyectado en la Exposición de Motivos de la Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029. De hecho, la conjetura de que la expansión anual del PIB entre 2025 y 2029 es menor al 2,4%, sólo podría justificarse si se espera que la economía uruguaya crezca durante los próximos años, sistemáticamente, por debajo de la tasa de crecimiento potencial.

¿Qué relevancia tienen las innovaciones propuestas en la institucionalidad fiscal?

La respuesta a esta interrogante requiere varias precisiones.

La historia muestra que en nuestro país la política fiscal ha estado expuesta a lógicas relacionadas con el ciclo electoral, dando lugar a aumentos discrecionales del gasto público localizados, por lo general, en los últimos dos años de los periodos de gobierno.

Con la puesta en marcha de la regla fiscal basada en el Resultado Fiscal Estructural y en el tope del gasto, el gobierno del Presidente Lacalle Pou sostuvo que se pondría un freno a la utilización oportunista de la expansión del gasto público con fines electorales y que a través de la misma se mantendría el déficit fiscal en niveles sostenibles. Así, durante los dos primeros años de gestión se produjo una severa contención del gasto público, afectando las remuneraciones reales de los trabajadores (públicos y privados) y de las jubilaciones, lo que permitió mantener la expansión del gasto público alineada con el crecimiento económico potencial (“tope del gasto”). Sin embargo, en la recta final del periodo de gobierno se produjo un crecimiento del gasto público muy por encima del “tope de gasto”. Próximo a las últimas elecciones nacionales, el déficit público alcanzó niveles superiores a lo sostenible a mediano y largo plazo.

La realidad de las finanzas públicas que heredaron las actuales autoridades económicas motivó un rediseño integral de la regla fiscal, que apuntó al fortalecimiento de la institucionalidad fiscal y al rebalanceo de los mecanismos previstos para asegurar una trayectoria sostenible de la deuda pública. La opción elegida apunta a la reducción progresiva del déficit fiscal, manteniendo objetivos operativos en términos del Resultado Fiscal Estructural, incorporando un nuevo esquema conceptual para la determinación del “ancla de deuda” como objetivo de mediano plazo de la política fiscal, eliminando el “tope de gasto”, dado el punto de partida actual y a la luz de que este mecanismo no operó como restricción efectiva ante el oportunismo político que ha caracterizado el manejo del gasto público en los periodos pre-electorales.

¿Es necesario mantener un “tope del gasto”?

La estrategia de fortalecimiento de la institucionalidad fiscal se apoya en una regla fiscal dual, adoptando un ancla de medio plazo para la deuda pública que se combina con metas operativas de corto plazo y nuevos mecanismos de convergencia ante eventuales desvíos.

Las innovaciones representan en sí mismas un nuevo esquema de metas. El mismo tiene como propósito principal evitar la redundancia entre las metas. Esta es la razón por la que se elimina la referencia explícita de la tasa de crecimiento del producto potencial como tope para el crecimiento del gasto público. El fundamento de esta opción es que las estimaciones del producto potencial y de la “brecha de producto” (diferencia entre PIB efectivo y PIB potencial) son indisociables. Por ende, el establecimiento de una meta adicional, que pusiera techo a la expansión del gasto, sería redundante.

Esta alternativa no es una particularidad del Uruguay. La literatura releva que el 57% de los países ha optado por no incluir una regla explícita de “tope de gasto”. Los conocimientos acumulados durante los últimos años sugieren que, si la situación fiscal de partida estuviera caracterizada por un déficit estructural alto, el establecimiento de un crecimiento del gasto público en función del crecimiento del producto potencial podría terminar deteriorando aún más la posición fiscal. Este sería el caso cuando el nivel inicial de gasto público no fuera consistente con una senda de largo plazo que asegure la consolidación fiscal.

La literatura especializada recomienda para estos casos, evitar el establecimiento de un límite del gasto público como proporción del PIB, ya que, si se eligiera esa opción, se podría profundizar el desequilibrio fiscal que se pretende corregir.

La consideración de estos elementos debería servir para poner paños fríos, a partir de argumentos técnicos, a las opiniones de algunos analistas que se expresan de manera entusiasta en favor de reglas basadas en “topes de gasto”.

¿Por qué son importantes los cambios para la metodología de estimación de la “brecha del producto”?

En lo que refiere al cambio metodológico introducido para la estimación de la “brecha de producto”, la propuesta del MEF apunta a estimaciones más precisas y robustas, caracterizadas por tener menores sesgos en las estimaciones en tiempo real y mejores propiedades relativas al proceso de revisión de las estimaciones.

En la medida en que no existe una metodología que carezca de limitaciones, una solución es realizar un conjunto de estimaciones alternativas y monitorear los comportamientos de los distintos procedimientos, aprendiendo en la práctica sobre las ventajas y desventajas de los mismos.

De este modo, si se quiere obtener una “señal” firme para monitorear la situación fiscal, es poco recomendable privilegiar el uso de herramientas metodológicas que dan lugar a estimaciones sesgadas. Los problemas suelen manifestarse en términos de estimaciones de la brecha del producto que presentan, persistentemente, signos negativos, lo que no permite evaluar de manera correcta la posición fiscal. Esto podría poner en riesgo la trayectoria de la deuda pública.

Existe abundante evidencia internacional, regional y nacional que indica que el uso de la metodología como las que han sido aplicadas hasta el presente en Uruguay generan este tipo de sesgos sistemáticos. El cambio metodológico propuesto por el MEF en la Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029 viene a subsanar este tipo de problemas, lo que debería valorarse como un paso hacia el fortalecimiento de las herramientas con las que cuentan para el seguimiento de la política fiscal.

¿Cuál es y qué significado tiene el límite y el ancla de la deuda pública neta?

La política fiscal se orientará, según estas modificaciones, en función de un objetivo de mediano plazo constituido por el ancla de deuda. Esa ancla, es la relación (ratio) entre la deuda neta y el PIB (a valores corrientes) consistente con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Lo que implica que la programación fiscal debe establecer una senda clara de convergencia a niveles de deuda que aseguren la sostenibilidad fiscal. Se establece un límite de deuda y un ancla de deuda. Una vez que se establece el límite de deuda, o sea el umbral a partir del cual la sostenibilidad está comprometida, que en este caso se estableció en 85% del PIB, se calibra el ancla de deuda. Una vez establecido este techo, se establece la meta de mediano plazo, el ancla de deuda, que es aquel nivel de deuda que haga mínima la probabilidad de superar el límite de deuda en un plazo de cinco años. Ese riesgo máximo se estableció en 1%. De acuerdo a las estimaciones presentadas por el MEF ese objetivo de mediano plazo para la deuda neta es 65% del PIB, lo que significa que, si la deuda es igual o menor al ancla, se reduce a un mínimo la probabilidad de superar el tope de deuda establecido, o de otra manera, se asegura con un 99% de confianza que, si se reciben shocks negativos, que pueden alcanzar al doble de cualquier shock pasado, la deuda no supera el límite de deuda.

El ancla de deuda se establece, entonces, como una meta de medio plazo. El ancla, considerado como una suerte de nivel prudente de endeudamiento público, está fijado con el propósito de minimizar el riesgo de que, en un plazo de cinco años, se supere el límite de 85% del PIB (con una probabilidad del 1%). De acuerdo a las estimaciones presentadas por el MEF dicho nivel se ubicaría en la actualidad en el 65% del PIB, nivel que se encuentra más de 5 puntos porcentuales por encima del valor correspondiente a junio de 2025.

¿Es prudente establecer el 65% del PIB como ancla de deuda a medio plazo?

Obviamente, un nivel de riesgo de apenas el 1% luce conservador, un nivel que asegure con un nivel de confianza de 99% que no se alcanza el límite de deuda, es muy razonable. Cualquier valor del ancla de deuda que se ubicara por debajo del 65% implicaría asumir un riesgo extremadamente bajo. La opción de fijar el ancla de deuda en un nivel inferior a este guarismo debería ser fundamentada a partir de argumentos que permitan sostener que una probabilidad del 1% de alcanzar un nivel de deuda pública neta que comprometa la sostenibilidad, sería muy riesgoso.

En el informe del CFA se evalúa que el nivel de deuda prudente del 65% podría interpretarse como un “permiso” para mantener el desequilibrio fiscal y continuar con una trayectoria alcista de la deuda. Esta evaluación no parece corresponderse si se tiene en cuenta que este nivel está asociado a un riesgo tan bajo.

En caso de que se tomara como referencia un nivel de deuda pública neta de 2024 (53% del PIB) y que se considerara que el objetivo de medio plazo es ese nivel de deuda, las estimaciones elaboradas por el MEF estarían indicando que, con una tolerancia del 1%, el límite de deuda correspondiente a un ancla de 53%, estaría incluso por debajo del 77% del PIB. Este límite de deuda se corresponde con un nivel sustancialmente menor al alcanzado en cualquier episodio anterior de crisis de deuda en Uruguay, por lo que no parece justificado establecer el umbral máximo en dicho nivel.

¿Qué ocurre cuando se producen desvíos respecto a las metas operativas?

El proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2025-2039 establece algunos nuevos mecanismos que apuntan al fortalecimiento de la institucionalidad fiscal. En particular, los denominados mecanismos de convergencia constituyen el conjunto de acciones que deberían adoptarse ante escenarios que requieran corregir desviaciones respecto a las metas operativas establecidas por el gobierno. Los escenarios de convergencia se definen en base a desvíos respecto a la meta operativa del Resultado Fiscal Estructural y en relación al Resultado Fiscal Estructural que estabiliza el nivel la deuda pública neta como proporción del PIB. La definición precisa de estos mecanismos se establecerá en la reglamentación de la norma presupuestal.

La incorporación de estas previsiones representa una novedad y un claro avance respecto al diseño anterior de la regla fiscal en que no estaba prevista la existencia de ningún tipo de mecanismo de corrección de los desvíos respecto a las metas operativas.

***

En resumen, el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional incluye una serie de innovaciones en la regla fiscal. Bajo el nuevo diseño se propone un esquema dual, basado en el establecimiento de un ancla de medio plazo basada en un nivel de deuda neta y en metas operativas de corto plazo en términos de Resultado Fiscal Estructural y de tope de endeudamiento neto consistente con el ancla de deuda. La propuesta del Poder Ejecutivo prevé la existencia de mecanismos de convergencia en caso de desvíos respecto a las metas operativas.

El funcionamiento de la regla fiscal sigue requiriendo de estimaciones de componentes no observables (referido a la brecha del producto), pero se incorporan innovaciones metodológicas que permiten superar algunas de las limitaciones que presentaban los procedimientos aplicados anteriormente.

Como parte integral de la definición de la institucionalidad fiscal se propone el fortalecimiento de los consejos externos, proponiendo una mayor autonomía al actual Consejo Fiscal Asesor, evolucionando a un Consejo Fiscal Autónomo, así como una mayor y mejor comunicación con el Comité de Expertos, al que se le solicitará más información que la que aportaba en el pasado.

Este conjunto de innovaciones viene a resolver algunos de los problemas que tenía el diseño previo de la regla fiscal y contribuye al necesario fortalecimiento de la institucionalidad fiscal en Uruguay. Los cambios propuestos son el resultado de un proceso de aprendizaje a partir de la experiencia reciente. Es de esperar que en el futuro el funcionamiento de las instituciones fiscales ingrese en una senda en que se asegure la sostenibilidad de la deuda pública y que sirva de muro de contención ante el oportunismo político que se ha observado a lo largo de nuestra historia y que ha provocado que el gasto público fuera utilizado con fines meramente electorales.

Referencias

Consejo Fiscal Asesor (2025). Informe sobre el cálculo del resultado fiscal estructural al presentarse el Proyecto de Ley de Presupuesto 2025-2029. https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/sites/ministerio-economia-finanzas/files/2025-09/2025%2009%2011_%20Informe%20del%20CFA%20al%20presentarse%20el%20Proyecto%20de%20Ley%20de%20Presupuesto%202025-29.pdf

Ministerio de Economía y Finanzas (2025) Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Presupuesto 2025-2029. https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/sites/ministerio-economia-finanzas/files/2025-08/Mensaje%20y%20exposici%C3%B3n%20de%20motivos.pdf

Consejo Fiscal Autónomo (2021). Propuestas de cambios metodológicos y procedimentales para el cálculo del Balance Estructural. Informe del Consejo Fiscal Autónomo para el Ministerio de Hacienda 31 de julio de 2021. https://cfachile.cl/publicaciones-del-cfa/informes-del-consejo/informes-de-propuestas-metodologicas-y-procedimentales-sobre-la-regla-fiscal

________________

________________

(*) Magíster en Economía por la Universidad de la República, Uruguay. Investigadora asociada del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE). Docente e investigadora del Instituto de Estadística (IESTA) de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Universidad de la República, Uruguay. (Twitter: @SilviarCollazo, correo: srodriguez@cinve.org.uy)